鹿柴鉴赏

鉴赏

作者:佚名

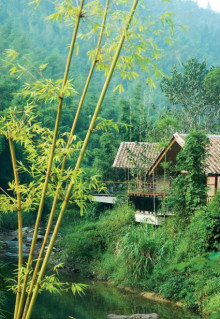

这首描绘的是鹿柴附近的空山深林在傍晚时分的幽静景色。诗的绝妙处在于以动衬静,以局部衬全局,清新自然,毫不做作。落笔先写空山寂绝人迹,接着以但闻一转,引出人语响来。空谷传音,愈见其空;人语过后,愈添空寂。最后又写几点夕阳余晖的映照,愈加触发人幽暗的感觉。

大凡写山水,总离不开具体景物,或摹状嶙峋怪石,或描绘参天古木,或渲染飞瀑悬泉,其着眼点在于景物之奇。而此诗则从一个奇特的现象着笔:“空山不见人,但闻人语响。”层岩迭嶂,看去空无一人。可是有时会突然听得朗朗笑语,但由于回声的多重反射,一时间很难判断人声究竟从何而起。人们大约都有类似的经验,本来很平常。但是将这种视觉与听觉互补的观察事物的方法以诗的形式加以表现,就不能不说是一个创造。从诗的表现说,它别出新意,不蹈故常;从作品的接受者说,是那样新奇有趣,俨如身临其境,由此引起积极的情感活动。前两句诗用直白的语言,略作点染,境界即出。诗开头的“空山”,二字,是相对于无人而言,同时表明诗人的视野比较开阔,可以一视无碍;如果置身于隐天蔽日的原始森林中,就得不到“空山”的意象。从这两个字,也可以窥见山中的景物形势特点。对句的“响”字与“空山”相呼应:只有在没有太多障碍物的情况下,声音才能在山谷中往复回荡,方才可以说“人语响”。因此,周遭景物必是疏朗的。前二句写幽静,因声传神;后二句写幽深,以光敷色。山中景色会因朝夕晦暝、风雨因时而变化。此诗则选取傍晚时分的景色作为描写对象。这时夕阳返照射入树林深处,又有一部分光线落到青苔上面。天色就要暗下来,各类景物斑斑驳驳的,明暗对比鲜明。近处,投在地面上的蓊郁的树影渐渐拉长;树林深处,因黝暗而显得十分幽邃。这种景观的最佳时期是夏末秋初,而且必须是晴朗的傍晚,阴雨绵绵是不行的。诗的第一个透视点是深林。人的感官无法直接测知树林深处,此诗以不可见即想象中的“无限”和“神秘莫测”写幽深之感。而幽深之感唯在夏末秋初夕阳明天中为最深。第二个透视点是青苔。这一景色即在目底,可以观其形,可以辨其色。青苔生于阴暗潮湿之处,它的生长,是浓密的树木遮住日光的结果,而此刻却在夕照中。这两个透视点合在一起,互相映发,使诗意虚实相生。

这首诗创造了一种幽深而光明的象征性境界,表现了作者在深幽的修禅过程中的豁然开朗。诗中虽有禅意,却不诉诸议论说理,而全渗透于自然景色的生动描绘之中。

王维是诗人、画家兼音乐家。这首诗正体现出诗、画、乐的结合。他以音乐家对声的感悟,画家对光的把握,诗人对语言的提炼,刻画了空谷人语、斜辉返照那一瞬间特有的寂静清幽,耐人寻味。

1、 高卫红 .经典诗文解读 .郑州市 :中原农民出版社 ,2009年 :12-13页 . 2、 胡德才 .大学语文 .北京市 :北京大学出版社 ,2009年 :113页 . 3、 于海娣 等 .唐诗鉴赏大全集 .北京 :中国华侨出版社 ,2010年12月版 :第84-85页 . 4、 张广明 .中国古典文学名篇精粹 .呼和浩特市 :内蒙古文化出版社 ,2010年 :262页 .