朝代:明代

作者:李东阳

原文:

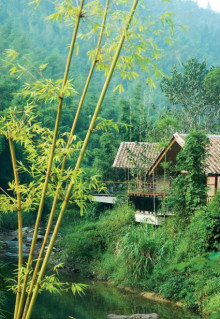

莫将画竹论难易,刚道繁难简更难。

君看萧萧只数叶,满堂风雨不胜寒。

相关赏析

赏析

前两句是借观柯九思的墨竹图而发议论,专门拈出了画竹的难易繁简问题,表达了诗人对文人画尚意崇简美学趣味的推崇。文人画起源于宋代,大诗人苏轼曾是文人画的极力推动者,文人画家文同也以画竹著名,柯九思画竹就祖述文同。苏轼曾有《文与可画筼筜谷偃竹记》一文专门论文同的画竹,文中...

段解

作者:佚名

第一段:交代故事发生的背景,秦军兵临城下。

第二段:太子丹请计,荆轲提出以“樊将军首”为信物,太子丹不忍。为下文设置悬念。

第三段:故事的发展。荆轲私见樊於期,说出一箭双雕之计。樊於期知恩图报,为荆轲之计而自刎,其言行令人叹惋。

第四段:太子悲恸,荆轲之计实现第一步。

第五段:得到刺杀秦王的利器。

第六段:配备秦武阳为助手。

第七段:交代荆轲迟发的原因。

第八段:怒叱太子。

第九段:易水诀别。“易水送别”拉开了慷慨悲歌的一幕,是“刺秦”准备中的高潮。

第十~十一段:荆轲为达刺杀目的,贿赂秦王宠臣,表达忠心,从而得以见秦王。

第十二段:荆轲的目的达到,秦王接见燕使。

第十三段:顾笑武阳。

第十四~十六段:以上是故事的高潮:图穷匕现,荆轲刺杀秦王,秦王惶急反抗。这一部分描写人物生动形象,荆轲的勇猛无畏,秦王的狼狈惊慌,群臣侍从的失态无奈,无不跃然纸上。

第十七段:荆轲倚柱笑骂。

第十八段:结局:荆轲被斩。