天作鉴赏

鉴赏

作者:佚名

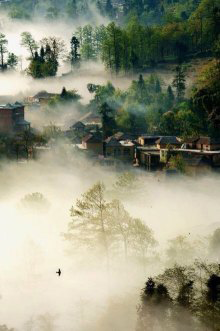

对于周人来说,岐山是一圣地:“周之兴也,鸑鷟(yuè zhuó即凤凰)鸣于岐山。”(《国语·周语》)周人一系传至古公亶父,居于豳地,“薰育戎狄攻之,欲得财物,予之;已复攻,欲得地与民。民皆怒,欲战。古公曰:‘有民立君,将以利之。今戎狄所为攻战,以吾地与民。民之在我与其在彼何异?民欲以我故战,杀人父子而君之,予不忍为。’乃与私属去豳,度漆、沮。豳人举国扶老携弱,尽复归古公于岐下。及他旁国闻古公仁,亦多归之。”(《史记·周本纪》)古公之前,后稷、公刘二位也是功勋卓著,《国语》之所以取岐山为周人兴起的圣地,似是极度推崇古公之仁,从上引文可见,古公不仅仁爱本族,而且推仁爱于一再侵犯于己的异族,自然更是难能可贵,因而也更具备后世儒家所定的圣人品格。

《天作》是周颂中少有的提及具体地点的作品(另一篇是《潜》),它写出了岐山。《毛序》说它是“祀先王先公”,朱熹《诗集传》则指为“祭大王之诗”,都认为祭祀的对象是人。姚际恒《诗经通论》引季明德语,认为是“岐山之祭”,即《天作》的祭祀对象是岐山。其实,岐山是古公至文王历代周主开创经营的根据地,其后的伐商灭纣便是在此积蓄了力量。《天作》这首诗,应该既是祭圣地,同时又是祭开创经营圣地的贤明君主的。由于岐山之业为古公开创,而文王后来由此迁都于丰,故《天作》应是在岐山对古公至文王历代君主进行祭祀的诗。至于行祭之人,则非文王的继承人武王莫属。

“天作高山”,强调上天赐予岐山这块圣地。周人重视天赐,视为吉祥,连婚娶亦是如此:“文王初载,天作之合。”(《大雅·大明》)天赐岐山之后,在这根据地上积蓄力量尚须人为,诗中便主要写这一过程。之所以仅取大王、文王二人,主要是因为他们确实是岐山九世周主最杰出的代表。灭商虽然完成于武王,但文王之时已显示出周将代商的必然趋势,纣王囚文王于羑里,只能延缓而无法阻遏这一历史发展。岐山圣地经营到文王之世,已为武王积蓄了足以灭商的雄厚实力,包括姜尚这样足以辅成伟业的贤臣。“岐有夷之行”,分明是先王开创的一条通向胜利之路。

将对圣地、圣人的歌颂融为一体,着力描写积蓄力量的进程,揭示历史发展的必然趋势,《天作》一诗,便如大河滔滔,飞流直泻,既显庄严,又富气势。短短七句,有如此艺术效果,可见诗歌作者的非凡手笔。