еҲӣдҪңиғҢжҷҜ

дҪңиҖ…пјҡдҪҡеҗҚ

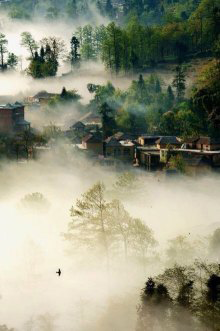

гҖҖгҖҖе…¬е…ғ405е№ҙпјҲдёңжҷӢе®үеёқд№үзҶҷе…ғе№ҙпјүпјҢйҷ¶жёҠжҳҺеңЁжұҹиҘҝеҪӯжіҪеҒҡеҺҝд»ӨпјҢдёҚиҝҮе…«еҚҒеӨҡеӨ©пјҢдҫҝеЈ°з§°дёҚж„ҝвҖңдёәдә”ж–—зұіжҠҳи…°еҗ‘д№ЎйҮҢе°Ҹе„ҝвҖқпјҢжҢӮеҚ°еӣһ家гҖӮд»ҺжӯӨз»“жқҹдәҶж—¶йҡҗж—¶д»•гҖҒиә«дёҚз”ұе·ұзҡ„з”ҹжҙ»пјҢз»ҲиҖҒз”°еӣӯгҖӮеҪ’жқҘеҗҺпјҢдҪңгҖҠеҪ’еӣӯз”°еұ…гҖӢдёҖз»„пјҢе…ұдә”йҰ–пјҢжҸҸз»ҳз”°еӣӯйЈҺе…үзҡ„зҫҺеҘҪдёҺеҶңжқ‘з”ҹжҙ»зҡ„ж·іжңҙеҸҜзҲұпјҢжҠ’еҸ‘еҪ’йҡҗеҗҺж„үжӮҰзҡ„еҝғжғ…гҖӮ 1гҖҒ еҗҙе°ҸеҰӮпјҺгҖҠжұүйӯҸе…ӯжңқ...