иөҸжһҗдәҢ

дҪңиҖ…пјҡдҪҡеҗҚ

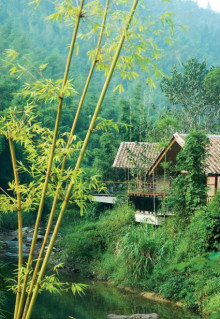

гҖҖгҖҖиҫӣејғз–ҫеҲӣдҪңдәҶеӨ§йҮҸзҡ„жҠҡж—¶ж„ҹдәӢзҡ„зҲұеӣҪдё»д№үиҜҚз« пјҢд»ҘиҜҚйЈҺиұӘиҝҲйӣ„еӨ§и‘—з§°дәҺдё–пјҢдҪҶвҖңзЁјиҪ©иҜҚпјҢдёӯи°ғгҖҒе°Ҹд»ӨдәҰй—ҙдҪңеҰ©еӘҡиҜӯвҖқгҖӮпјҲйӮ№зҘ—и°ҹпјҡгҖҠиҝңеҝ—ж–ӢиҜҚиЎ·гҖӢпјүеңЁиҝҷдәӣвҖңдҪңеҰ©еӘҡиҜӯвҖқзҡ„дҪңе“ҒдёӯпјҢд№ҹдёҚд№Ҹдјҳз§ҖзҜҮз« пјҢиҝҷзҜҮгҖҠж»ЎжұҹзәўгҖӢе°ұеұһиҝҷзұ»дҪңе“ҒгҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷжҳҜдёҖйҰ–еҶҷзҰ»дәәз—ӣиӢҰзҡ„иҜҚгҖӮ

гҖҖгҖҖиө·е§ӢдёүеҸҘпјҢжҳҜвҖңзәұзӘ—еӨ–пјҢйЈҺж‘Үзҝ з«№пјҢж•ІзўҺзҰ»ж„ҒвҖқзҡ„еҖ’иЈ…пјҢжҠҠвҖңж•ІзўҺзҰ»ж„ҒвҖқеҶҷеңЁйҰ–еҸҘпјҢдёҚд»…жҳҜйҹөи„ҡзҡ„...