桃花源记相关练习

相关练习

作者:佚名

原文回答

1.渔人是怎么发现桃花林的?

缘溪行,忘路之远近,忽逢桃花林。

2.作者怎样描写桃花林的自然景色的?

夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。(风景优美)

3.渔人是如何进入桃花源的?

复前行,欲穷其林。林尽水源,便得一山。山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通

人。复行数十步,豁然开朗。(曲折、隐蔽、幽深)

4.渔人入山后,看到了怎样的图景?

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如

外人,黄发垂髫,并怡然自乐。(环境优美宁静、生活安乐幸福)

5.桃花源中的人是如何对待这位不速之客的?

便要还家,设酒杀鸡作食,村中闻有此人,咸来问讯。余人各复延至其家,皆出酒食。(民风淳朴、热

情好客)

6.渔人一一为具言所闻,桃源人为什么“皆叹惋”?

桃源外的世界如此动乱,黑暗;桃源外的人不能过上安定和平的生活。

7.渔人是如何离开桃花源的?

既出,得其船,便扶向路,处处志之。

暗示这个地方不存在。 增强故事曲折和传奇色彩。

探究思考

1.课文以什么为线索?怎样划分结构?

明确:课文以武陵渔人的行踪为线索,按照发现桃林,进入桃源,出而复寻的时间顺序。

全文分三部分:

第一部分(1段)写渔人发现桃林的经过。(开端)

第二部分(2至3段)写渔人进入桃花源的见闻。这是全文的重点部分,作者正是借此寄托社会理想。

第2段写桃花源中宁静安乐的生活环境。

第3段写桃花源中淳朴的社会风尚。

第三部分(4至5段)故事的结局和尾声。

2.作者为什么开头结尾写得简略,中间写得详细?

明确:文章的详略安排都是由文章所表达的中心来决定的。本文的作者主要是通过桃花源的生活情状来表现他的社会理想。反映广大人民向往安定、幸福生活的愿望。所以中间部分要详写。开头和结尾只跟故事的传奇性质有关,所以写得简单。

3.在桃花源中,作者寄托了怎样的社会理想?

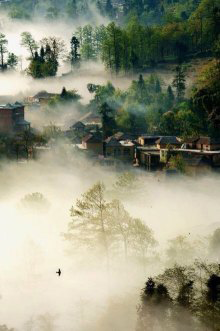

作者笔下的桃花源,虚构了这样一种理想社会:这里景色优美,土地肥沃,资源丰富,风俗淳朴;这里没有压迫,没有战乱,社会平等,和平安宁。

我们应当怎样看待这样的理想?

这理想反映了广大人民的反对剥削压迫、反对战争的愿望,也是对当时社会黑暗现实的批判。但他又带有一定的复古倾向,在阶级社会中只能是一种空想,是不可能实现的。

课文小结:

全文以武陵渔人进出桃源的行踪为线索,把发现桃源的经过,在桃源的所见所闻所历,离开桃源后再寻桃源的情形,都贯串起来了。故事曲折回环。它虚构了一个与黑暗现实社会相对立的美好境界,寄托了自己的政治理想,反映了广大人民的意愿。

/作者笔下桃花源人生活的美好表现在哪里?

①因为桃花源的景色动人美丽,给生活增添了一份快乐。

②因为人们的生活有条理,自在生活的快乐。

③人们热情好客的纯朴之美。